Пожалуй, мало кто может рассказать, что было на месте нынешнего Оленегорска, построенного рядом со станцией Оленья. Эта маленькая узловая станция Кировской железной дороги в лихие годы войны выполняла свой долг - защищала от фашистских самолетов железную дорогу, очень важную для страны, а жители станции несли трудовую вахту, рискуя жизнью.

В настоящий момент история станции Оленья очень слабо изучена. В данном разделе представлена история маленькой северной станции, основанная на немногочисленных архивных документах и частных изысканиях сотрудников библиотек.

НАКАНУНЕ ВОЙНЫ

В 1937 году на станции Оленья жили две - две с половиной тысячи человек. С 30-х годов станция электрифицирована, был электровоз, вокруг работали поисковые партии геологов. Жители станции работали на железной дороге, в леспромхозе, помогали геологам.

Читать далее...

В довоенной Оленье начальная школа - небольшой деревянный дом - была открыта в 1937 году. К 1938 году в ней обучалось около 130 детей, работали 4 учителя. Среди них были выпускники Мурманского педагогического техникума - Варвара Захаровна Козлова и Нина Фоментьевна Бачерикова. С 1937 по 1941 годы школой заведовал Михаил Васильевич Голубев. Кроме учителей, из интеллигенции были еще фельдшер и начальник почты. От линии железной дороги почтовые отправления развозили на лошадях.

По воспоминаниям учительницы В. З. Козловой в 1937 году на станции Оленья было три 2-хэтажных здания. В 2-х располагались железнодорожники, а в 3-м находилась гостиница (продолговатый барак). Работала столовая № 9 для рабочих, строивших объекты железной дороги. Была пекарня и столовая № 4 у леспромхоза, а также свой рыбак.

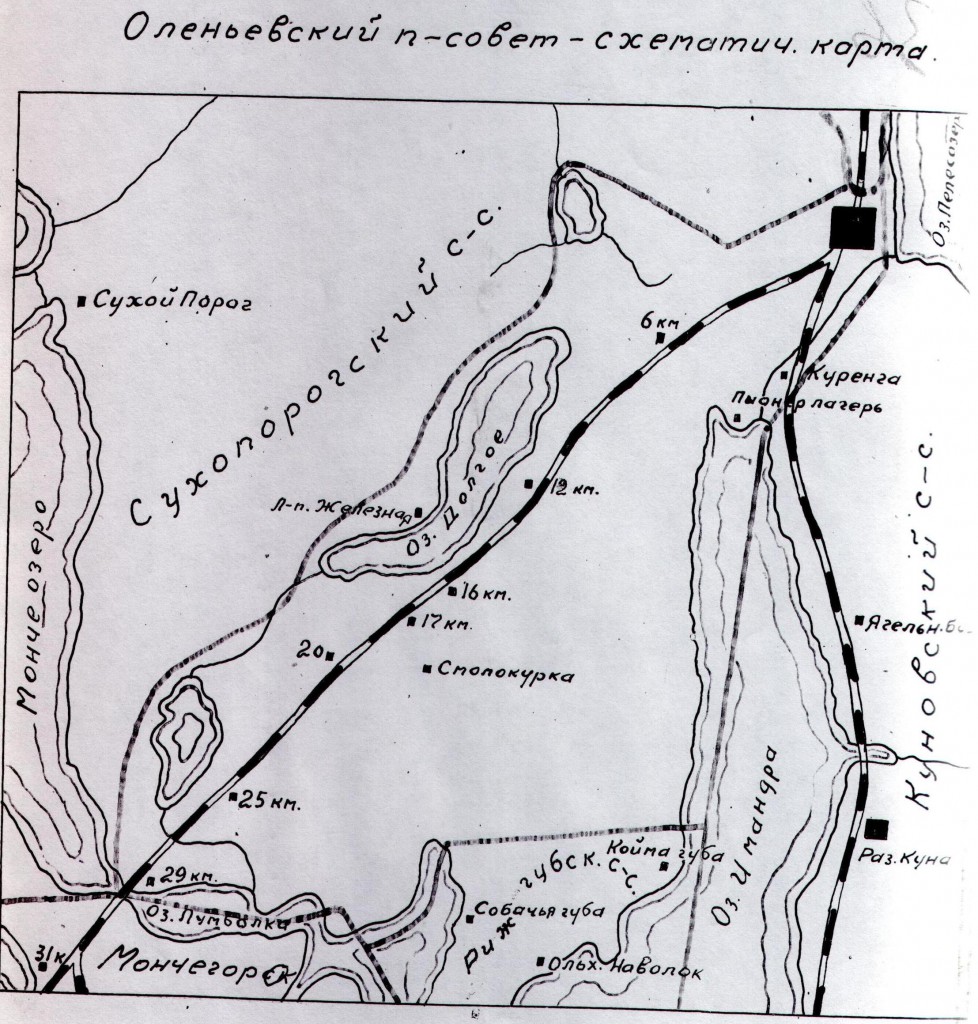

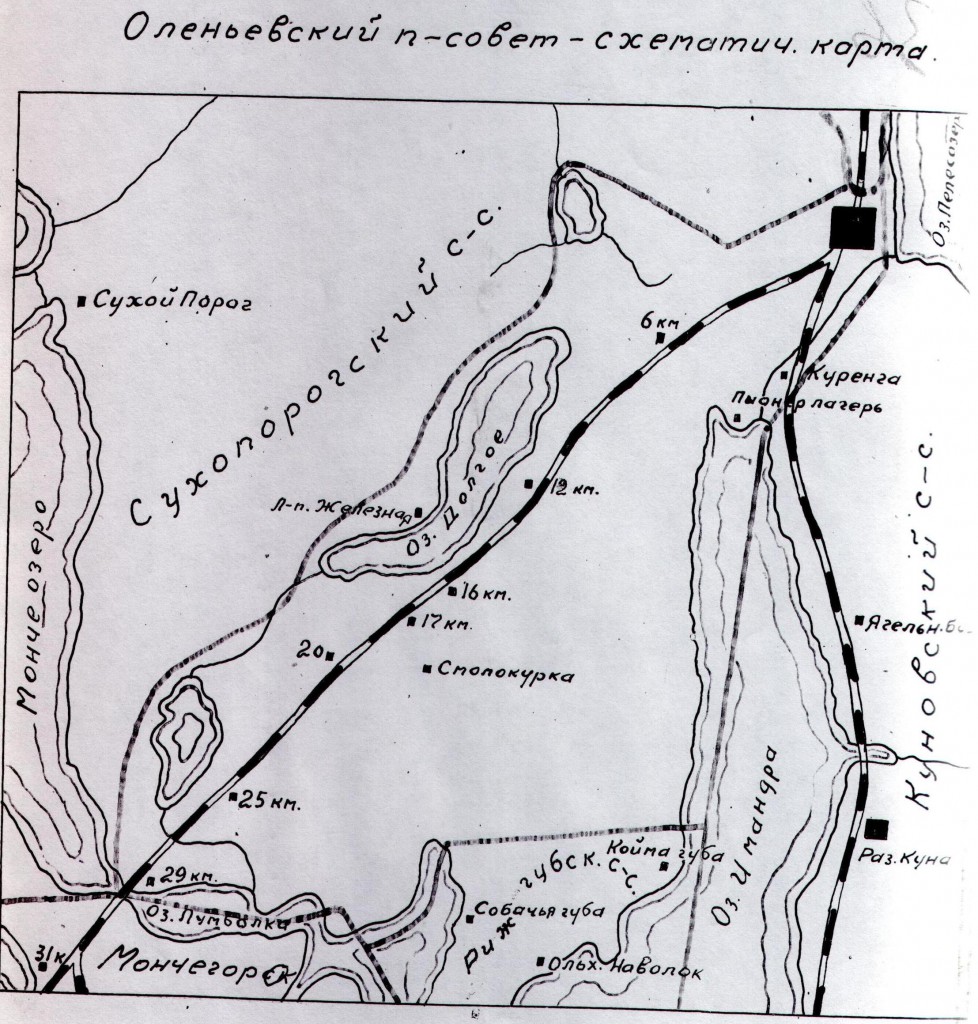

В 1939 году был образован Оленьевский сельсовет (по другим документам – поссовет), входивший в состав Мончегорского района. По документам, предоставленным хранителем фондов музея истории г. Оленегорска Поповой Т. Д., председателем сельсовета в годы войны был Титов Иван Павлович.

Разведка и изучение железорудных месторождений, обнаруженных экспедицией Ленинградского горного института, продолжались до начала Великой Отечественной войны, причем на июнь - за считанные дни до 22 июня - было намечено начало разработки железорудных месторождений, уже велись подготовительные работы.

В воскресный день - 22 июня 1941 года оленьевцы не все сразу узнали о начале войны.

Кому-то сообщил военный, что проезжал на поезде, а остальные печальную весть узнали от почтальона – так записано по воспоминаниям оленегорцев в материалах музея.

Из воспоминаний Варвары Никитиной, которую в 30-е годы направили на станцию работать учительницей начальной школы: «Радио у нас в Оленьей не было, и потому о страшной беде я узнала немного позже: от почтальона, принесшего мне письмо от мужа.

– Слыхала, девка, горе-то какое - война, - сказала почтальон, подавая мне письмо. - Твой-то пойдет сразу, ведь служит он...»

Война пришла…

ЖИЗНЬ ПОД БОМБЁЖКАМИ И ЭВАКУАЦИЯ

На территории Оленегорского района боев не было, но железная дорога связывала Кольский полуостров с «большой землей», поэтому была необходимость ее защиты от нападения фашистских самолетов. С мая 1936 года станция Оленья становится узловой. В 1937 году вступили в эксплуатацию Мончегорская железная дорога и комбинат «Североникель». Всю войну немецко-фашистские войска пытались захватить этот важный объект и постоянно бомбили железную дорогу и комбинат. Кроме того, по Кировской железной дороге, связывающей Ленинград с Мурманском, перевозились важные грузы, в том числе по ленд-лизу. И куда бы ни направлялись эшелоны, выход на Кировскую магистраль оставался один – через станцию Оленья. Линия фронта проходила в 50-70 километрах от «Кировки».

В годы войны названия станций были зашифрованы как военные объекты. Даже фамилии и имена диспетчеров упоминались редко в целях конспирации.

Читать далее...

Подлинных свидетельств о том, как протекала жизнь на станции Оленья и в ее окрестностях в военную пору, сохранилось немного. Мобилизацию объявили на следующий день после начала войны - 23 июня. Молодые мужчины отправлялись в Мончегорск на сборный пункт. Известно, что в первые дни войны со станции Оленья на фронт ушли и не вернулись 8 человек. В четвертом томе Книги памяти 1941-1945 годов Мурманского книжного издательства (1995 год) перечисляются их имена:

1. Бойцов Иван Васильевич (25 лет)

2. Бессарабчук Василий Сергеевич (31 год)

3. Звягин Александр Петрович (23 года)

4. Лытасов Сергей Федорович (25 лет)

5. Максимов Владимир Иванович (19 лет)

6. Прозоровский Виктор Алексеевич

7. Сотников Николай Иванович (29 лет)

8. Филиппов Порфирий Николаевич (34 года)

...Начались бомбардировки. Каждый день гибли люди. Варвара Никитина вспоминает: «По ночам я укладывала маленькую дочку спать под письменный стол, прятала на случай обстрела. А сама уходила тушить зажигалки. Было лето, ночи светлые, и однажды очередной налет застал нас прямо на площади. Самолет шел так низко, что я увидела наполовину закрытое очками лицо фашистского летчика. Остановилась как под гипнозом. Вдруг прямо перед глазами вспыхнула цепочка искр. Я еще подумала, что самолет провода зацепил, замыкание устроил. А это фриц трассирующими сыпанул. Гляжу, а подружки-то моей, что рядом была, и след простыл. В бараке спряталась. Упала я за валун, он меня и спас...

Но самое страшное - не было вестей от Петра. Гнала от себя мысли о плохом. Ничего не знал о нас и Петр. Как-то попал ему в руки один из номеров "Правды ” с сообщением о жестоких бомбардировках на станции Оленья. На лучшее уже не надеялся...” (из книги Александра Рыжова «Быль о горняцком городе»).

Первая бомбардировка железнодорожной станции Оленья состоялась уже на 6 день начала войны. "28 июня 1941 года 60 самолетов противника бомбардировали 8-ю заставу Озерковского пограничного отряда, две заставы и штаб Рестикентского пограничного отряда, ст. Оленья и Апатиты. Сброшено 180 бомб.", — читаем в одной из сводок.

По воспоминаниям Варвары Захаровны Козловой, после начала бомбежек начали организовывать ночные дежурства, чтобы не сгорели дома от зажигательных бомб. Немецкие самолеты обстреливали окна домов, одиночных людей расстреливали.

Первой жертвой среди мирного населения Оленьей стала кондуктор вагона пассажирского поезда Е. Суворова — 13 июля 1941 года она попала под воздушный обстрел и вскоре скончалась от ран. У нее осталось двое детей – дочь и сын. «Эта смерть потрясла всех… Хоронили на местном кладбище» - зафиксировано в документах музея истории г. Оленегорска.

Известно, что по станционным домикам и по ж/д полотну ожесточенно били с воздуха немецкие самолеты и что для отражения этих атак были задействованы 8 зенитных установок (4 стояли на станции, а еще 4 — в районе разъезда Куреньга). Одна из неразорвавшихся бомб долго лежала потом по дороге на Оленью.

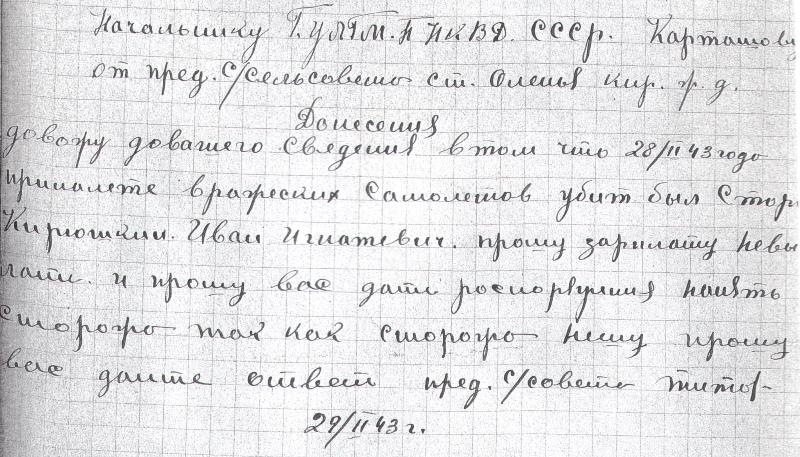

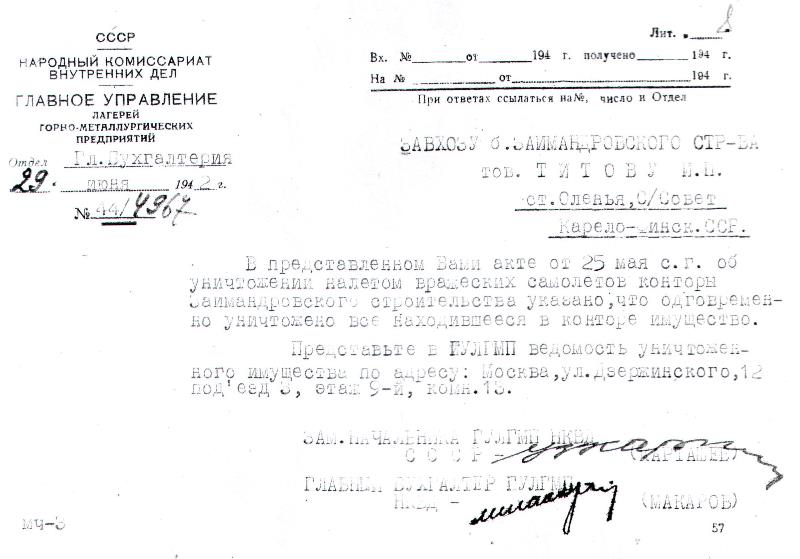

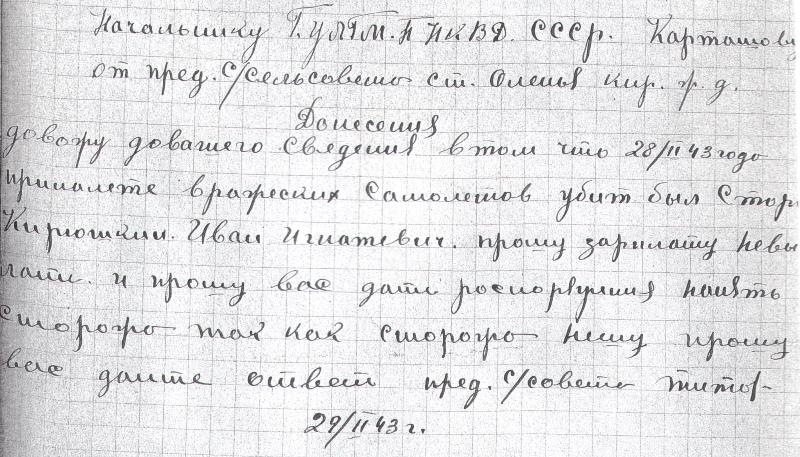

В Государственном архиве Мурманской области в г. Кировске сохранилось несколько документов военной поры, благодаря которым мы знаем, что 21 мая 1942 года в 15часов 30 минут произошел авианалет на станцию Оленья, в результате которого сгорел дом, где находилась контора Заимандстроя со всем находящимся в нем имуществом. Из другого акта мы узнаем, что 27 февраля 1943 года в результате вражеского авианалета на ст. Оленья было разбомблено 2 барака и один 2-х этажный дом.

Факты свидетельствуют: в пределах Мурманской области на железную дорогу было совершено 1070 авиационных налетов и сброшено 34 тысячи бомб. Иными словами, на каждый километр дороги от Мурманска до Кандалакши пришлось по 120 бомб. Труд железнодорожников был героическим — благодаря им организованно прошла эвакуация гражданского населения и оборудования, они оперативно чинили выведенную из строя технику и устраняли последствия бомбардировок. Обошлась эта самоотверженность дорогой ценой: 81 работник Мурманского отделения железной дороги (в том числе из тех, что трудились на станции Оленья) погиб, 153 получили ранения (из книги Александра Рыжова «Быль о горняцком городе»).

В Оленьей, Имандре и на разъездах, как и до войны, работали люди, обслуживавшие нужды железной дороги. Многие, в том числе беременные женщины, были эвакуированы. Большинство же вынуждено было остаться, чтобы обеспечивать работу железной дороги. Жизнь на станциях продолжалась и под бомбежками. При бомбежке разлетались рельсы, их далеко отбрасывало в стороны и приходилось все заново восстанавливать в любую погоду. Шли эшелоны с грузами, с людьми.

В районе Высокого вел разработку лесного массива лесоучасток (лесозавод). Главная контора, по воспоминаниям Никитина И. К., находилась в Мурманске и называлась «Рыболовпотребсоюз». Заготавливали дрова и отправляли в Мурманск, часть оставляли себе. Заготовки вели за Пермусозером, плотами переправляли бревна, вытаскивали на берег и по лежнёвке (дорога из настланных бревен) вывозили к жд. Лесорубов было 20 человек.

У лесоучастка была конюшня. По воспоминаниям Сафроновой (Рудяк) К. В. в 1943-1944 гг. на конюшне было 5 лошадей. Была пилорама. Для покрытия крыш вручную заготавливали дранку (отколотые отодранные дощечки из сосны), которую потом рубили неподалёку. Бересту с берез обдирали.

Иван Степанович Чувашов в своих воспоминаниях пилораму называет шпалорезкой, другие называли лесобиржей или лесозаводом. По материалам музея истории Оленегорска заведующим лесобиржей в 1941 году был Панов Павел Кузьмич, который 24 июня 1941 г. был арестован.

Репрессии в Оленьей и Имандре были и в годы войны. Всего с 1941 по 1945 годы было репрессировано 4 человека. Начиная со второй половины 30-х годов, по материалам музея истории г. Оленегорска среди репрессированных жителей станции были люди всех профессий – сцепщики, работники водокачки, железнодорожники, дровоколы, лесовозы, смолокуры, смотрители вагонов, путевые обходчики, машинисты, мастер водоснабжения. Среди них были и русские, и финны.

В августе 1941 года в связи с сокращением контингента учащихся была закрыта школа. Пионеры станции Оленья (пионерская организация здесь существовала с 1925 года) также работали в поддержку нашей армии. Известен факт, что в 1941 году ребята откликнулись на призыв собирать металлолом. За два часа работы на воскреснике они собрали больше тонны металлолома, в том числе много лома цветных металлов, а также 100 бутылок для горючей смеси.

Подлежащие эвакуации жители станции рисковали не меньше оставшихся в Оленьей. Из воспоминаний (хранящихся в городском музее) жительницы станции Ванеевой (Богдановой) Марии Петровны (ей тогда было 8 лет): «Эвакуация была в августе в 20-х числах. Вместе с нашей семьей эвакуировалась семья Жунтовых. (Жунтов был начальником Мончегорского вокзала на ст. Оленья). Везли в товарных вагонах до Кандалакши, затем пароходом до Архангельска. В пути бомбила авиация, выбегали из вагонов, бросались в кусты. На бреющем полете самолеты расстреливали людей. Маму толкнул в канаву какой-то мужчина, она просто обезумела от страха… Путь беженцев лежал по Северной Двине, на каждом причале выгружались по 2-3 семьи, далее их отправляли на подводах в деревни. Беженцам выдавали хлеб. Но за ним нужно было ехать на другой берег реки и идти пешком в деревню. Однажды мама не вернулась вовремя». Маше врезалась в память эта ночь без мамы с ревущими братьями… «Через три месяца по разрешению перебрались к бабушке в деревню Ванеево Кировской области. Вернулись из эвакуации в г. Мончегорск» - вспоминает Мария Петровна.

Ванеева (Рыковская) Валентина Григорьевна помнит: «Жили у вокзала в комнате на первом этаже 2-х этажного дома. Когда начались бомбежки, то переселили на край станции. Приходилось прятаться в бомбоубежище. В эвакуацию в Архангельскую область отправилась мама с тремя детьми – мне было 8, брату Василию – 13, сестре Любе – 2 года. Из эвакуации возвращались по вызову отца в конце 1944 г. Мне запомнилось, что возвращались мы с козой, около которой и грелись в пути».

Несмотря на тяготы, выпавшие людям, в годы войны на территории станционных поселков состоялось 69 свадеб и родилось 165 детей. Одной из главных проблем оставалась нехватка еды. Продукты давали по карточкам, да и было их очень мало. Выручала рыба, ягоды и грибы. В 1942 году грибов было так мало, что многие рисковали - ели даже такие, которые обычно в пищу не используют. Не раз давали на паек железнодорожникам акулье мясо, от которого люди даже в голоде отказывались, потому что при варке оно издавало жуткий запах. В августе 1941 начались случаи гибели детей, а в 1942 году - и взрослых от истощения и некачественного питания (из статьи Ольги Лукичевой «Война была и здесь»).

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ СТАНЦИЮ

Мы совсем мало знаем о тех, кто воевал в наших местах. Однако имя одного из летчиков - Героя Советского Союза Ивана Васильевича Бочкова - нам известно благодаря военным журналистам.

21 мая 1942 года над Оленьей разыгрался воздушный бой, в котором были сбиты два немецких "юнкерса". Одного бомбардировщика уничтожил лично Бочков. Немецкие самолеты, сбитые тогда, упали в озеро в окрестностях Оленьей. Бой этот был не единственным, выигранным Иваном Васильевичем. Однополчанин летчика, Герой Советского Союза П. С. Кутахов, ставший позднее маршалом авиации, писал о нем: "...мы любили его за отвагу, за то, что он никогда не бросал товарища в беде..." В 1943 году И. В. Бочков погиб, спасая своего товарища.

Читать далее...

Вдоль железной дороги создавались военные аэродромы. По тревоге постов наблюдения дежурные летчики поднимали машины в воздух и летели в указанном направлении. За ночь случалось до пяти тревог.

Ближайший к Оленьей основной аэродром располагался в Кице. Аэродром тщательно охранялся, незаметно подойти к нему было невозможно. Для того, чтобы обеспечить выполнение задачи, поставленной перед летчиками, были образованы также и запасные аэродромы, куда могли садиться самолеты для дозаправки во время дежурных вылетов. Такой аэродром был создан и неподалеку от Оленьей, на месте нынешнего городского кладбища. По краям аэродрома были вырыты ямы с П-образными валами вокруг, где самолеты маскировали от врага.

По воспоминаниям Ивана Степановича Чувашова неподалеку от "железки" находился запасной — по другой версии, ложный — военный аэродром, точнее, приспособленная под летное поле большая лесная поляна. Барак, где жили военнослужащие, стоял на территории Оленьей, за жилыми домами (из статьи Ольги Лукичевой «Война была и здесь»).

Летчики воевали отважно, несмотря на то, что летали на деревянных истребителях "Чайка" (И-153). Над станцией и в ее окрестностях было много воздушных боев. Остатки сбитых самолетов свозили к болоту возле ручья, впадающего в озеро Пермус...

По сведениям жителя Оленегорска, из Ловозера в Мурманск проходил путь оленно-транспортного отряда и озеро Хариусное было серединой этого пути, где возможно был отдых. На оленях подвозили продовольствие, снаряжение для партизанских отрядов, оленей использовали на аэродромах при погрузке и разгрузке боеприпасов.

Новость о Победе на станции Оленья восприняли с радостью, но и с болью – не все вернулись с фронта. Точных данных о количестве погибших оленьевцев, к сожалению, нет. Известно, что 9 человек, призванных из наших мест, пропали без вести.

Библиография